QU’EST-CE QUE LE COVID LONG ?

L’Organisation Mondiale de la Santé définit le « Covid long » comme étant la persistance d’un ou de plusieurs symptômes au-delà de trois mois après une infection aiguë au Sars-CoV-2.

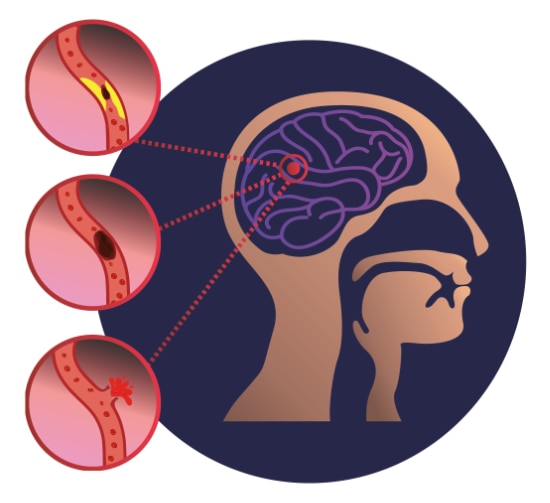

Les symptômes prolongés du Covid-19 les plus fréquemment rencontrés sont une fatigue persistante, de l’anxiété, des troubles neurocognitifs (« brouillard cérébral », troubles de la mémoire, des troubles de l’attention), un essoufflement, des troubles cardiaques, des douleurs chroniques, des troubles olfactifs/gustatifs.

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE RECOMMANDÉE ?

Pour les personnes qui présentent plusieurs symptômes lourds et persistants, une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire.

C’est pourquoi le Ministère de la Santé a pris la décision de mettre en place un réseau de prise en charge Long-COVID au Luxembourg incluant le CHL, le Rehazenter, le Domaine Thermal Mondorf et le Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique (CHNP) en tant que partenaires.

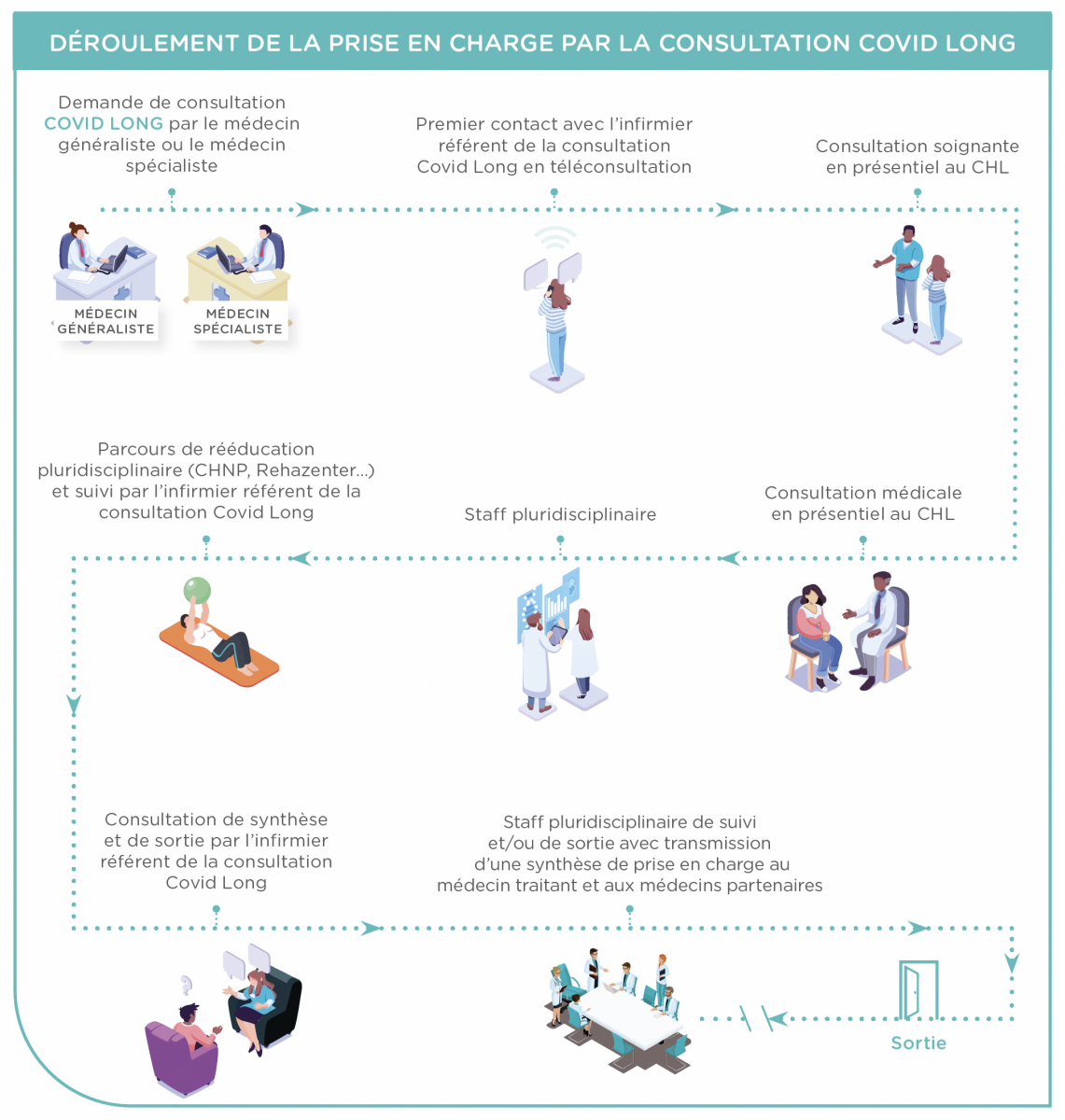

QUEL EST LE PARCOURS DE PRISE EN CHARGE PROPOSÉ AUX PATIENTS ?

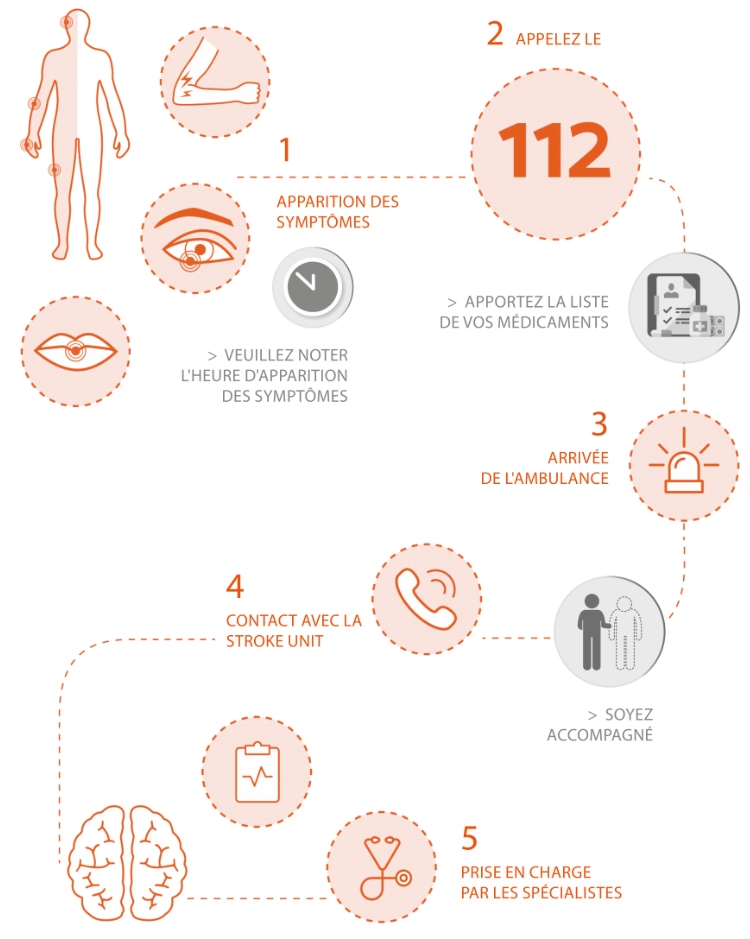

Le parcours clinique d’un patient long-COVID se fait en 3 grandes étapes :

1. Un patient qui présente des symptômes de long-COVID doit consulter en premier lieu son médecin généraliste (ou spécialiste), qui l’oriente vers la consultation Covid Long selon des critères d’admission bien définis et dépassant les possibilités des soins primaires, donc uniquement si un bilan hospitalier complémentaire et/ou une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire.

2. Ensuite, le patient prend rendez-vous en consultation Covid Long au CHL.

La consultation Covid Long au CHL permet de :

- confirmer les symptômes liés au Covid long,

- proposer un parcours de prise en charge pluridisciplinaire adapté aux besoins du patient et à ses attentes,

- retrouver une meilleure qualité de vie.

3. Si une prise en charge spécialisée s’avère nécessaire et en fonction des symptômes, le patient est ensuite transféré vers les services internes ou vers les structures partenaires, donc soit le REHAZENTER, soit le Domaine Thermal Mondorf, soit le CHNP (Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique).

La consultation Covid Long au CHL se déroule suivant trois grandes étapes :

1e étape : une téléconsultation soignante.

Cette première consultation permet à l’infirmier case manager de faire une anamnèse complète, sur base d’un questionnaire standardisé. Des tests validés avec scoring sont également réalisés. L’objectif de cette consultation est d’identifier les symptômes prédominants liés au Covid long qui nécessiteront une éventuelle exploration, de définir les priorités pour votre prise en charge, ainsi que de déterminer les tests nécessaires à la prochaine étape du bilan.

Une application de télésuivi Exolis sera prochainement disponible pour le suivi des patients tout au long de leurs parcours.

Dans le cadre de la consultation Covid Long, elle permettra :

- de réduire le délai d'accès à la consultation,

- de préciser les problèmes de santé des patients en lien avec le Covid long,

- de proposer un outil de messagerie facilitant la communication patient/soignant et l’échange de documents.

Pour les patients ne souhaitant ou ne pouvant pas utiliser l'application, un circuit de téléconsultation "classique" sera toujours disponible.

2e étape : une consultation soignante en présentiel.

Lors de cette deuxième consultation, vous serez amené(e) à passer des tests diagnostiques:

- test de marche de 6 minutes

- tests olfactifs/gustatifs

- test de dépistage des troubles neuro cognitifs

- évaluation de la douleur

- …

en fonction des symptômes évoqués lors de votre première consultation. Ces tests servent à écarter/identifier certains troubles physiologiques/fonctionnels et à confirmer un déconditionnement physique et/ou psychosocial.

Comment me préparer à cette première consultation en présentiel?

Apporter la lettre de transfert de votre médecin généraliste (ou de votre médecin spécialiste), ainsi que vos résultats d’analyses sanguines/d’examens médicaux réalisés depuis votre infection au Covid.

Où dois-je me rendre ?

Rendez-vous au bureau des admissions du CHL 20 à 30 minutes avant votre rendez-vous avec votre carte d’identité et votre carte de la CNS.

Aller ensuite à la consultation Covid Long.

La consultation Covid Long se situe au rez-de-chaussée du CHL Centre, au bureau C1 (identifié par une pancarte « Consultation Covid Long » apposée sur la porte du bureau).

3e étape : une consultation médicale avec la réalisation d’un examen clinique.

Des examens complémentaires (électrocardiogramme, tests respiratoires…) peuvent vous être demandés à la suite de la consultation médicale.

En concertation avec le case manager, le médecin établira ensuite un diagnostic et vous proposera un parcours de soins personnalisé.

- Si vous souhaitez annuler la consultation, merci de prévenir le secrétariat de la consultation Covid Long minimum 48h à l’avance par téléphone ou par mail.

- La consultation est prise en charge par la Caisse Nationale de Santé (CNS). Pour les tarifs, veuillez vous renseigner auprès du secrétariat.

Si vous recevez un diagnostic de Covid long, vous pouvez être orienté(e) vers les services internes et externes suivants :

- Une consultation spécialisée (pneumologie, neurologie, cardiologie…) pour faire, si besoin, des évaluations complémentaires ou poser un diagnostic complémentaire.

- La Clinique des Troubles Émotionnels (CTE) du CHL et le CHNP pour une prise en charge des troubles psychiques et neuropsychiques (anxiété, dépression, troubles de l’humeur, troubles de la mémoire, brain fog…).

- Le Rehazenter et le Domaine thermal Mondorf pour un reconditionnement global et une prise en charge pluridisciplinaire.

Tout au long de votre parcours de soins, l’infirmier case manager du CHL assurera votre suivi.

- Si vous souhaitez annuler la consultation, merci de prévenir le secrétariat de la consultation Covid Long minimum 48h à l’avance par téléphone ou par mail.

- La consultation est prise en charge par la Caisse Nationale de Santé (CNS). Pour les tarifs, veuillez vous renseigner auprès du secrétariat.